4月30日下午,春日暖阳,云朵悠悠。毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研部石书臣教授和李晓哲老师将思政课堂搬出教室,开展了一场以“寻根初心·唱响国歌”为主题的“行走的大思政课”现场教学活动。本次活动由毛中特教研部联合音乐学院专业教师李娜和辅导员魏源共同打造,旨在通过跨学院、跨学科的协同教学,深入探寻国歌背后的历史底蕴与精神内涵,厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。来自2023级哲学、行政管理、食品安全与检测、园艺等专业的50余名本科生同学参加了本次活动。

专业引领:师生共同唱响国歌

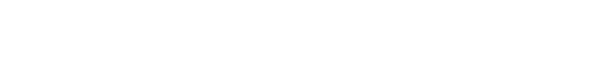

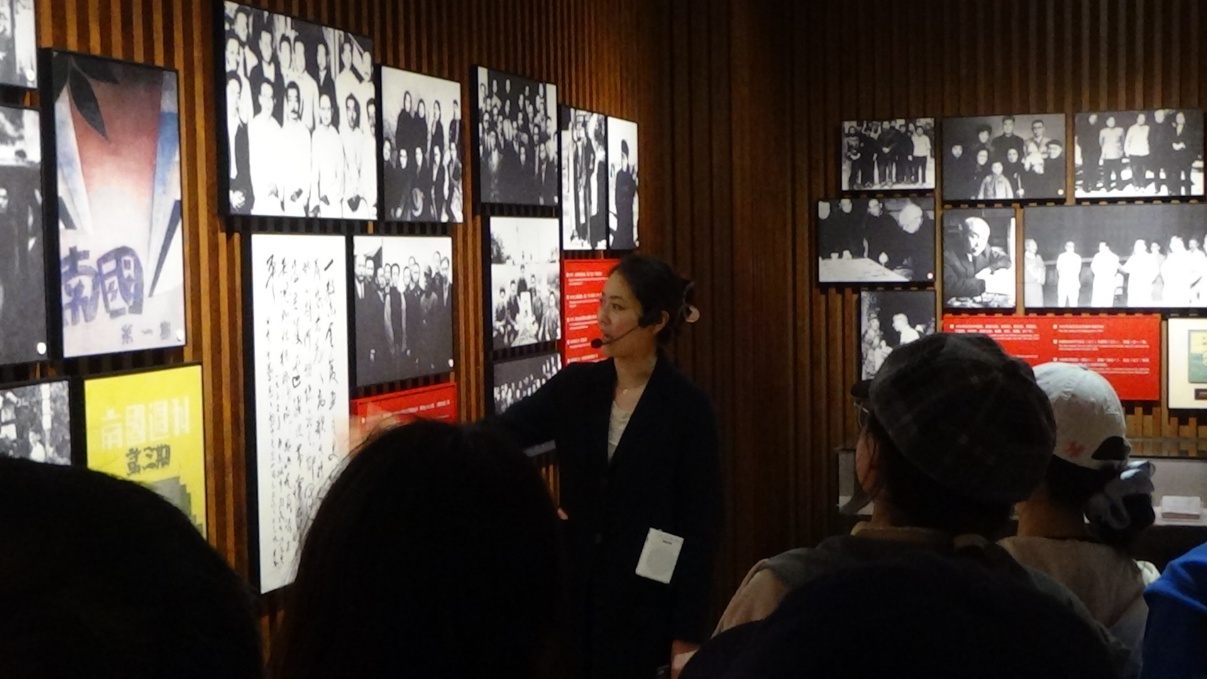

抵达国歌展示馆后,音乐学院专业教师李娜率先开讲。李娜老师以其深厚的音乐理论功底和扎实的专业技能,为同学们深入浅出地讲解了《义勇军进行曲》的创作历史、音乐构成及其独特的艺术魅力。她从专业角度分析了国歌旋律的气势磅礴与歌词的铿锵有力是如何完美结合的,为后续的思政理论学习奠定了感性基础,使同学们对国歌的音乐性和艺术价值有了更加深刻的认识。并且,在李娜老师的带领下,全体师生怀着崇高的敬意和浓烈的爱国情感共同唱响《义勇军进行曲》,嘹亮激昂的歌声响彻整个国歌展示馆。

场馆教学:深度体验国歌精神

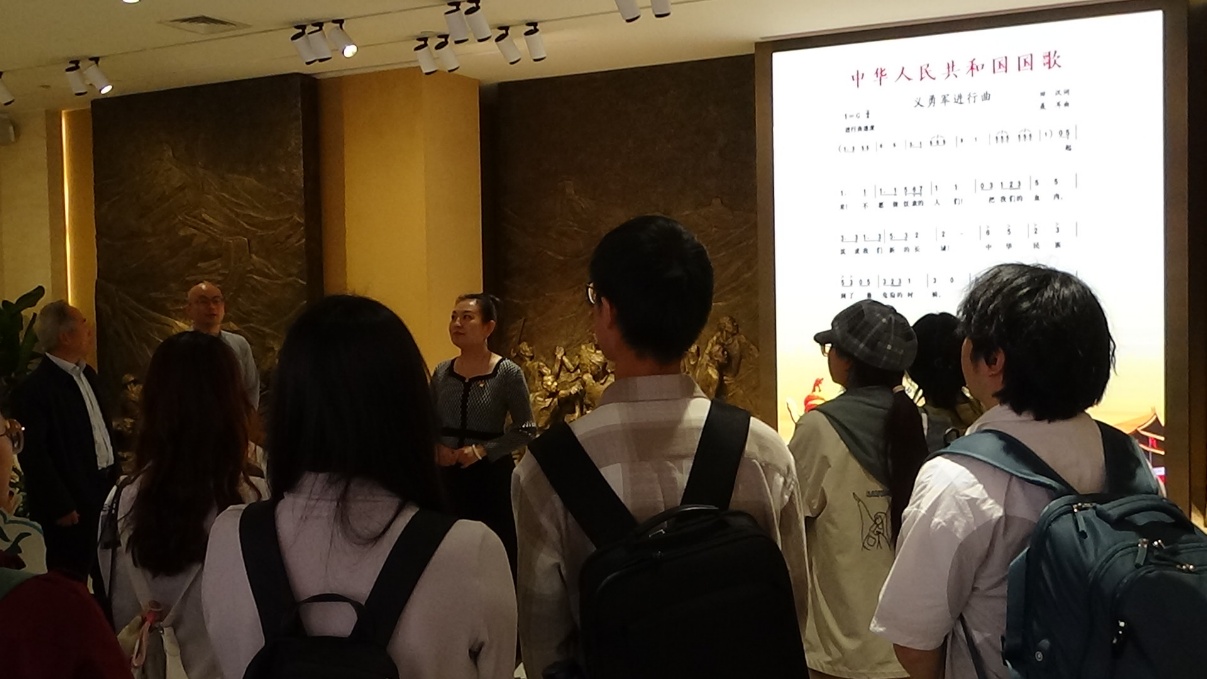

接着,国歌展示馆专业讲解员带领师生们进行了系统性的馆内学习。通过珍贵的历史文物展示、多媒体互动和场景重现等方式,在讲解员引导下,大家系统了解了国歌的完整历史和相关文物故事,全方位展现了《义勇军进行曲》从创作到成为国歌的完整历程,让同学们深度体验国歌蕴含的自强不息、团结一致的民族精神。在参观学习过程中,必威·BETWAY与音乐学院的教师们不时从各自学科视角补充讲解,引导学生从多维度思考国歌的历史意义与当代价值。这种跨学科交叉的教学方式,使学生们对国歌及其背后的精神内涵有了更加全面、立体的认识,思政教育效果显著。

理论讲解:思政理论有机融合

继专业讲解员之后,必威·BETWAY李晓哲老师接棒授课。李晓哲老师从理论高度围绕黄炎培先生提出的“历史周期率”问题展开,深入探讨了这一深刻的历史叩问与国歌诞生时所面临的民族危亡之间的内在逻辑联系,引导学生思考政权建设的长久之道。从“冒着敌人的炮火前进”的生死抗争,到“让人民来监督政府”的制度设计,中国共产党始终在探索跳出历史周期率的根本路径。他认为,将“窑洞对”的智慧对话与《义勇军进行曲》的激昂旋律交织呈现,实际上构建了一个理解中国道路的立体坐标系。这种将思政理论与音乐文本有机结合的教学创新,既深化了学生对“历史周期率”的理论认知,更在情感共鸣中培育了新时代青年的历史自觉与使命担当。

音乐学院辅导员魏源则从习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义——立德树人、文化自信、担当精神,深入分析了它们如何在国歌的育人价值中得到具体体现。她指出:“国歌不仅是民族精神的象征,更蕴含着奋进拼搏、团结协作的时代精神,这正与新时代育人理念高度契合。”她强调,国歌中所展现出的家国情怀和使命意识,能够激发青年学生的责任感和历史主动性,是新时代思政教育中不可或缺的精神资源。魏源老师的讲解将习近平新时代中国特色社会主义思想与国歌文化深度融合,使育人理念在鲜活的艺术载体中落地生根。

本次活动实现了思政课现场教学与跨学科协同教学深度融合,是学院推进教学改革创新、积极打造“行走的大思政课”品牌的重要举措。在前期的集体备课会中,毛中特教研部全体教师对本次活动的方案策划、教案设计、场馆选择以及理论衔接等方面都进行了多次讨论。该教研部教师吕红艳认为,此次跨学院、跨学科协同教学的创新模式,通过将思政课堂与实地考察相结合、课堂教学与场馆教学相结合、理论讲解与专业授课相结合,打破了传统教学空间和教学资源的限制,增强了教学内容的直观性、体验性和实效性。特别是邀请音乐学院专业教师参与授课,实现了思政教育与专业教育的深度融合,为思政课教学提供了新思路。一位参与活动的学生表示:“有音乐专业老师讲解国歌的专业知识,再配合思政老师从理论角度分析,让我们对国歌的理解更加全面。这种跨学科的‘行走的大思政课’比单一的课堂讲授更加生动有趣。”

本次教学活动即将结束时,石书臣教授总结说:“这次‘行走的大思政课’是思政教育与专业教育融合的典范案例。我们看到,当思政理论与音乐专业知识相结合时,思政元素不再是‘硬塞’给学生的抽象概念,而是通过国歌这一具体载体自然融入学生心中。这种跨学科协同教学模式体现了新时代思政课改革的三个核心要素:场域转换、知识融通和情感共鸣。特别值得一提的是,这种协同育人模式不仅打破了学科壁垒,更实现了思政教育与专业教育的双向赋能,为大思政课建设提供了可借鉴的实践范式。下一步,我们将系统总结这次活动的经验,形成可复制可推广的“大思政课”教学案例,为高校思政课改革创新提供上海师大方案。”

(照片由王思懿同学提供)